幕末から明治という激動の時代を生きた一人の女性、木戸松子(きど まつこ)。

彼女の名前を聞いてすぐにピンとくる方は、歴史に詳しいか、幕末ファンかもしれません。

しかし、彼女がかつて「幾松(いくまつ)」と呼ばれ、京都・島原でその美貌と知性を武器に芸妓として活躍していたことを知る人は、まだまだ多くありません。

松子は、幕末の長州藩士であり明治維新の立役者の一人、桂小五郎(後の木戸孝允)の内縁の妻として、時には命をかけて彼を支えた存在でした。

華やかな芸妓の世界から、政治の渦中にある男を陰で支える「内助の功」へ。

その生涯はまさに波乱に満ちたものでした。

美しさだけで語られるべきではない、強さと誇りをもった女性・木戸松子の物語に、どうぞ触れてみてください。

※記事中のイラスト・写真は、フリー素材サイト「イラストAC」「写真AC」のものを使用しています。

美貌で名を馳せた芸妓・幾松の若き日

美貌と気品を兼ね備えた芸妓・幾松

松子は天保14年(1843年)、若狭小浜藩士の娘として生まれました。

幼い頃についてはっきりとしたことはわかりませんが、京都に出奔した父親を追って、母と他の兄弟姉妹とともに京都に出てきたといわれています。

のちに生活の糧として、当時の京都の花街・島原で芸妓となり、「幾松(いくまつ)」という名で芸妓デビューを果たしました。

当時の島原は格式が高く、教養・芸事・気品が求められる花街でした。

幾松はそのすべてを兼ね備え、瞬く間に「島原随一の美貌」と称される人気芸妓へと成長。

政治的な会合や文化人との接点も多く持ち、当時の有力者たちの間でも評判を集めました。

桂小五郎(木戸孝允)との出会い

そのなかでも、彼女の運命を大きく変えたのが長州藩士・桂小五郎との出会いでした。

ふたりは宴席で出会い、桂はすぐに幾松を見初めたのです。

幾松がまだ20歳そこそこの頃で、年の差は10歳。

密会を重ねるなかで2人は深く結ばれていきます。

桂は幾松を身請けしようとしますが、幾松をひいきにする豪商が桂と張り合います。

当時の桂は一介の藩士。勝ち目はないのか…そう思った矢先のこと。

幾松の願いもあって、長州藩士で親友の伊藤博文が刀で豪商を脅して諦めさせ、桂は幾松を身請けしたのでした。

しかし幾松は身請け後も、諸藩の武士たちが集う宴席での情報を得るために、芸妓を続けたそうです。

命がけの愛・桂小五郎との逃避行

志士を支えた愛と覚悟

幕末の京都は政情が不安定で、攘夷派(外国勢力を日本から追い払おうと主張する勢力)と佐幕派(幕府を補佐する勢力)の対立が激化していました。

桂小五郎は、長州藩の尊王派(天皇を尊ぶ勢力)の中心人物として幕府の追及を受けることが多く、常に命の危険と隣り合わせの日々を送っていました。

京都での新選組の取り締まりが厳しくなると、桂は京都を脱出。

但馬地方(兵庫県北部)の出石(いずし)や城崎温泉などを転々として潜伏生活を送ります。

そのような状況下で、幾松は桂を命がけでかくまい、身を挺して彼を守り抜きました。

自分も命を落とす可能性があるにもかかわらず、彼女は逃亡生活に同行し、夫婦同然の生活を送りながら彼を支え続けたのです。

「幾松伝説」として語り継がれる命がけの愛

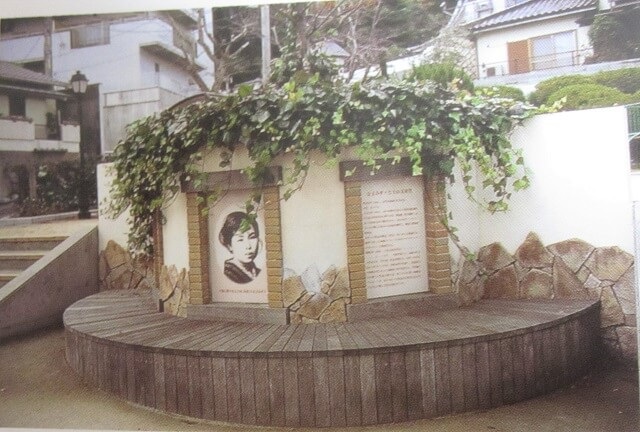

幾松が桂を守り抜いた逸話は、「幾松伝説」として今も語り継がれています。

池田屋事件で長州藩士が新選組に襲われた際、桂は幾松の情報のおかげで難を逃れたといわれています。

さらに厳しくなる取り締まりの中、幾松はみずからの危険も顧みず、物乞い姿で身を隠している桂に握り飯を運びました。

中でも有名なのが「男装して桂と逃避行した」という逸話です。

幕府の目を逃れるために、幾松は髪を切り、男装をして彼と行動を共にしたとされます。

女の命とされる髪を切ってまで、桂と行動を共にするとは、その覚悟は計り知れませんね。

また新選組に連行された際は、雪の中で冷水を浴びせられる拷問にも耐え、桂の居場所について口を割りませんでした。

毅然とした幾松の姿を見た新選組の近藤勇は、今後幾松には手を出さないよう部下たちに命じた、との逸話も残っています。

明治時代の夫婦生活とその後の松子

幾松から木戸松子に

慶応3年(1867年)、大政奉還が行われると、「王政復古の大号令」が出され、天皇を中心にした新しい政府を作ることが宣言されました。

「木戸孝允」と名を改めた桂は、新政府の要職に就きます。

幾松は長州藩士・岡部富太郎の養女となり木戸と婚姻、正式に「木戸松子」と名乗ります。

これは、身分差を超えた、初めての正式な婚姻といわれています。

激動の時代を生き抜いた2人にとって、それは遅すぎた祝福ともいえるものでした。

木戸孝允の妻として

明治に入り、木戸孝允は新政府の要人として活躍します。

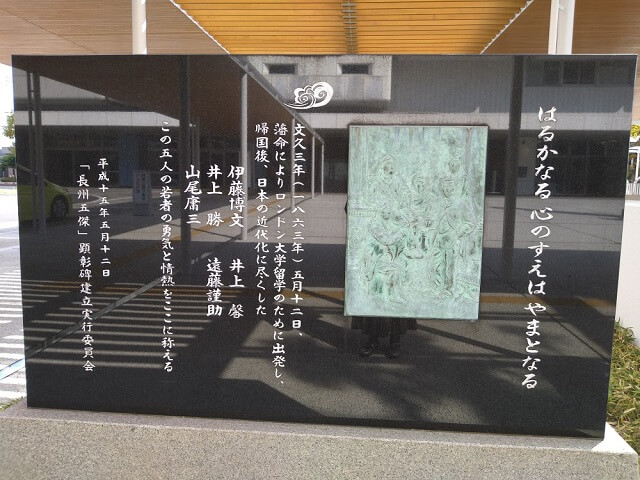

岩倉具視、西郷隆盛、大久保利通らと共に明治維新を推し進め、日本の近代化をけん引しました。

松子は、そんな夫の公務に寄り添いながら、東京や京都での生活を続けます。

当時の政府高官の妻には、外国の来賓との接待など社交界での振る舞いが求められることも多くありました。

松子は元芸妓としての所作や言葉遣いを活かし、堂々たる態度で周囲の信頼を得ていたといいます。

忙しい公務の合間を縫って、木戸は松子とふたりで海外旅行に行くことを計画していましたが、実現することはありませんでした。

穏やかな晩年

明治10年(1877年)、木戸孝允は京都出張中に病で倒れます。

東京でその知らせを聞いた松子は、急ぎ京都へ向かい、熱心に看病を続けました。

しかし、その甲斐なく、木戸は44歳の若さで亡くなります。

その時、松子はまだ30代。

夫を失った悲しみに暮れる中、静かに京都へと戻り、以後は再婚することなく、木戸家の未亡人として慎ましく生涯を過ごしました。

夫婦には子どもがいませんでしたが、養子や親族との交流を大切にしていたことが記録に残っています。

養子に迎えた忠太郎の成長が日々の楽しみ、生きる糧となっていたようです。

書や和歌を嗜み、日々を丁寧に暮らしながら、亡き夫の名誉を守るために静かに生きた松子。

彼女の生き方そのものが、現代に通じる芯の強い女性像であるといえるでしょう。

彼女は明治37年(1904年)、61歳で亡くなり、京都・霊山護国神社に木戸孝允と共に葬られました。

まとめ・信念を貫いた木戸松子の魅力

今回は、山口県出身の人物ではありませんが、長州の志士を支えた存在として、桂小五郎(木戸孝允)の妻・幾松(木戸松子)をご紹介しました。

「美人の芸妓」という言葉では語り尽くせない、木戸松子の生き様。

彼女は、桂小五郎という時代の変革者を命をかけて支え、戦乱の中でも毅然と振る舞い、明治の世にあっては誇り高き未亡人として生き抜きました。

彼女の存在は、幕末を語るうえで欠かせない「陰の立役者」です。

強さとやさしさ、忠義と気品を兼ね備えた松子の生涯は、現代を生きる私たちに多くの気づきを与えてくれるのではないでしょうか。

松子は、萩の木戸の実家にも足を運び、山口市にも居を構えたことがあります。

萩、山口を訪ねる際には、志士を支え抜いた木戸松子に、思いを馳せてみてくださいね。

■幾松(木戸松子)の夫・桂小五郎(木戸孝允)の生涯をご紹介しています。あわせてどうぞ^^

幕末から明治初期にかけて活躍した長州藩士・木戸孝允(桂小五郎)。 どんな功績を残した人物かご存じでしょうか。木戸孝允(桂小五郎)は、薩長同盟を締結して倒幕への道筋を作り、明治新政府でも重要な役割を担った人物です。 功績を …

幕末、長州藩の尊王攘夷派のリーダーとして活躍し、維新後は明治新政府にて重要な改革を断行した木戸孝允(桂小五郎)。 木戸は明治10年(1877年)、45歳(満43歳)にしてこの世を去りました。この記事では、近代日本の基盤を …