幕末から明治維新にかけて、長州藩では吉田松陰や高杉晋作など、多くの志士たちが命を懸けて時代を変えるために活動しました。

しかし、彼らの背後には時代の変革を支えた藩主の存在がありました。

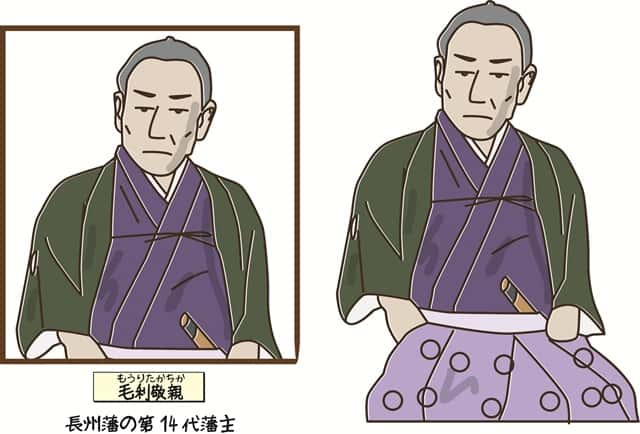

その人物が、長州藩第13代藩主・毛利敬親(もうりたかちか)です。

「そうせい公」として知られる敬親は、家臣たちに政治を任せ、時に大胆な改革を容認したことで知られています。

この記事では、幕末の長州藩士たちの活躍を支えた藩主・毛利敬親の人物像や功績についてご紹介します。

毛利敬親とはどんな人物?

幕末の長州藩の時代背景

1853年(嘉永6年)の黒船来航を機に、日本は開国か攘夷かで大きく揺れ動き、各地の藩も対応に追われていました。

長州藩は当初、尊王攘夷(天皇を尊び外国を排除する考え)を掲げ、京都での「禁門の変」や、「下関戦争」での外国船砲撃など、強硬な姿勢をとっていました。

しかし、これらの失敗により長州藩は朝敵となり、幕府から長州征討を受け、藩は存亡の危機に立たされます。

このような混乱の中、藩主・毛利敬親は柔軟な判断と若い志士たちの登用によって、長州藩を維新の中心へと導いたのです。

毛利敬親の生い立ちと藩主としての歩み

毛利敬親は、1819年(文政2年)に福原房昌(のちの11代藩主・毛利斉元)の子として生まれました。

父の斉元(なりもと)が亡くなった後、跡を継いだ斉広(なりとう)が在任わずか20日あまりで死去。

そのため敬親は、17才という若さで藩主を継ぐことになりました。

在位は1836年から1869年までの長きにわたり、幕末の重要な事件や改革の多くに関わることになります。

就任当初の長州藩は、財政難と政争に苦しむ厳しい状況でした。

その中で敬親は自ら倹約生活を実践し、藩政の建て直しに力を入れます。

さらに、藩校をつくり教育の機会を増やすことにより、人材育成にも力を注ぎました。

政治においては、藩主でありながら前面に出ることは少なく、多くを家臣たちの判断を委ねたため、後に「そうせい公」と称されることになります。

なぜ「そうせい」と言われたのか?

「そうせい公」と呼ばれた理由

「そうせい」というのは、「はい、それでよい」「そのとおりにしなさい」という意味の言葉です。

毛利敬親は、家臣の相談や意見に対して「そうせい、そうせい」と答えていたことから、「そうせい候」というあだ名がつけられ、親しまれるようになりました。

当時、藩主がここまで政治を任せるのは異例のこと。

家臣の意見を尊重し、信頼して任せることで、組織としての強さを引き出していたのです。

「そうせい」の意味と逸話

ある時、家臣の一人が「殿、また“そうせい”でございますか」と冗談を交えて言ったところ、敬親は笑いながら「そなたたちが正しいと思うなら、それでよい」と返したと伝えられています。

このように、敬親は上から押しつけるのではなく、人を信じる姿勢を貫いた人物でした。

高杉晋作が奇兵隊の創設を進言した際も、敬親は即座に「そうせい」と許可したといいます。

この「そうせい」は、まさに新しい時代を切り開く力を支えるものでした。

幕末の長州藩内では、保守派と攘夷派が激しく対立していました。

そんな中、藩主がどちらかに加担すれば、敬親は命を狙われ、また藩政にも大きな影響を及ぼしてしまいます。

あえて本心を見せずに忍耐強く立ち回る姿勢が、長州藩の躍進と明治維新への大きな原動力となったといえます。

毛利敬親の功績・藩政改革による財政改善

藩主就任時、長州藩は借金まみれ

敬親が藩主になった1836年(天保7年)当時、長州藩は大きな財政赤字を抱えていました。

長州藩の借金は8万貫。

藩の年収の22倍だったといわれています!

同じ年には「申歳の大水」といわれる萩開府以来の大洪水が起こるなど、自然災害も多く、農民による一揆も相ついでいました。

村田清風を抜擢し、藩政改革を断行

まず敬親が行ったのは、財政改革です。

村田清風を家老顧問役に抜擢し、改革を推し進めていきました。

無駄な支出を削減し、役人の整理、産業振興など、さまざまな面から改革を進め、藩の財政を徐々に立て直していきます。

財政が潤ってくると、その余剰分は藩の軍備拡張に充てられました。

毛利敬親の功績・文武奨励と若手人材の登用

藩校を増やし文武を奨励

1840年(天保11年)、敬親は「文武興隆令」を令し、家柄に関係なく藩校で学ぶべきとして文武を奨励します。

江戸藩邸の中に、文武の修行場「有備館」を建設し、家臣たちの修練の場を設けました。

また萩城下では、村田清風に手狭になった藩校明倫館を建て替えさせました。

新しくなった明倫館は、聖堂や講堂、剣・槍・弓道場、馬場・水練場などが完備され、その規模は西日本随一といわれたのだとか。

新明倫館からは、井上馨、桂小五郎、長井雅楽ら逸材が輩出されました。

積極的な人材登用

毛利敬親の最大の功績の一つは、若手人材を積極的に登用したことです。

吉田松陰や高杉晋作、大村益次郎など、長州藩の逸材の多くは、たいてい敬親に見いだされました。

秀才として誉れ高かった吉田松陰は、11歳の時、敬親の前で兵学講義を行ったことがあります。

その際、敬親はいたく感動してその才能を認め、遊学許可などさまざまな便宜を図ったそうです。

また敬親は、文武を問わず、毎年5~10人ほどの家臣の藩外への武者修行を許していました。

若い志士たちが他藩から持ち帰った知識や経験は、長州藩の技術や知見を向上させていったのです。

このように、志士たちの活躍の裏には、彼らを見守り、認めたリーダーとしての敬親の存在がありました。

版籍奉還と敬親の晩年

明治維新が成った後、敬親は藩主を退き、1869年に「版籍奉還」を受け入れます。

明治維新後は上京して天皇の補佐をしてほしいと言われていましたが、体調を崩し、1871年(明治4年)に71歳で亡くなりました。

その死は、かつての家臣や志士たちから深く悼まれ、「表に出ずとも時代を動かした名君」として、その名を残すこととなりました。

明治政府や旧藩士たちの強い要望により、敬親を御祭神とする忠正神社(現在の野田神社)が建立されました。

境内には、長州藩ゆかりの人々から奉納された木々や鳥居が見られます。

まとめ

毛利敬親は、自らが前に出るのではなく、家臣の力を信じて任せる「見守るリーダー」でした。

敬親がいなければ、高杉晋作も奇兵隊も存在せず、明治維新の流れも違ったものになっていたかもしれません。

寛容で、柔らかく、時に大胆な決断ができる人物。それが、「そうせい公」毛利敬親です。

多くの志士たちの活躍の裏側に、「そうせい公」がいたことを思いつつ、幕末の歴史を見直してみてはいかがでしょうか。

■毛利敬親に抜擢され、改革を進めた人物・村田清風

幕末の長州藩といえば、吉田松陰や高杉晋作など多くの志士たちが、倒幕に向けて活躍したことが知られていますね。 彼らが活躍できるように、長州藩の基盤をがっちりと築いた人物がいます。 それが、村田清風です。 村田清風がいなけれ …

■毛利敬親をお祀りしている神社・野田神社

山口市の中心部に佇む野田神社は、幕末から明治の動乱期に長州藩を導いた藩主・毛利敬親(たかちか)公を祀る神社です。 目立つ観光スポットではありませんが、山口の歴史を肌で感じることができる隠れた名所。 周辺の史跡や神社とあわ …