「分け入っても分け入っても青い山」などの自由律俳句で知られる俳人・種田山頭火をご存じでしょうか。

昭和の芭蕉と呼ばれるほど旅の多い人生を送った山頭火は、多くの自由な俳句を生みだしましたが、その心には故郷・防府への思いがありました。

この記事では、波乱に満ちた種田山頭火の生涯を辿りながら、その魅力をご紹介します。

種田山頭火・波乱万丈の人生

裕福な幼少時代

山頭火が生まれたのは明治15年。

生家は防府天満宮にほど近い場所にある代々続いた大地主で、その家の長男・正一(しょういち)として生まれました。

かなりの大地主の家だったそうで、地元では種田家を「大種田」と呼び、敬っていたのだとか。

そのため幼少時代の山頭火は、かなり裕福で何不自由ない暮らしをしていました。

突然の母の死

恵まれた生活を送っていましたが、ある日を境に、種田家の歯車が狂い始めます。

正一が11歳の時、母フサが敷地内にあった古い井戸に身を投げて自殺したのです。

その時、父は旅行に行って不在でした。

突然の母の死は、種田家にも、山頭火の人生にも暗い影を落としていきます。

種田家の没落

小学校を卒業後、正一は次第に文芸活動に取り組むようになります。

明治35年、早稲田大学文学部に入学するために上京。

大学で知り合った小川未明など、将来の文学人らの影響もあって文学の才能が花開いていきます。

しかし明治37年、中途退学して実家に戻ってくることになりました。

その理由は神経衰弱症とのことでしたが、この頃種田家は傾き始め、田畑や家屋敷を売り始めたところでした。

そのような状況から、帰京するように呼び戻されたのかもしれないといわれています。

どうにか種田家を盛り返そうと、父は正一名義で防府市大道に種田酒造場を開業しますが、これまでの「大種田」気分での経営だったためうまくいきませんでした。

酒造場は経営状態が良くならず、大正4年に倒産。

父は行方知れずになってしまいます。

文芸活動への傾倒

父が行方不明になる前の明治42年、正一は両家の勝手な取り決めにより、28才で結婚します。

翌年には長男が誕生しました。

結婚して身を固めた正一でしたが、文芸活動から離れられず、より一層活動が本格的になっていったのです。

俳誌『層雲』などに投稿し掲載され、次第に五・七・五や季語にとらわれない新しい傾向の自由律俳句を発表するようになります。

山頭火と名乗り始めたのもこの頃からです。

家業が倒産したため、山頭火は妻と子とともに、俳句の知り合いを頼って熊本に行きます。

俳句を通して多くの友人ができていたのです。

熊本で友人たちの協力により、古本屋「雅楽多」(がらくた)を開店。

開店資金は妻の実家から出してもらったようです。

古本屋は評判が良かったようですが、だんだん本を集める手立てがなくなり、古本屋から額縁や絵はがきを売るようになっていきます。山頭火や店を妻に任せて行商に出ることもあったそうです。

弟の自死

熊本での生活が軌道に乗り始めたかのように見えたころ、またもや山頭火の人生を大きく変える出来事が起こります。

それは、弟・二郎の死です。

二郎は母が亡くなった後、養子に出されていました。

しかし、父は養子先の家からの多額の借金を返済できなくなり、種田家が破産したときに二郎は養子先から縁を切られました。

家もなく行く当てのない二郎は、大正7年に岩国の山中で自殺。

この弟の死が、これからの山頭火の生涯を変えていったといえます。

突然の上京と出家

大正8年、山頭火は妻と子を残して突然上京。

上京している間に妻とは戸籍上離婚、父は亡くなります。

東京では本採用の仕事を得ていましたが、神経衰弱症で退職。

震災が起こるなどすべてが順調に進まず、離婚したはずの妻がいる熊本に、ぼろぼろになって帰ることになったのです。

熊本では酒浸りの毎日を送っていた山頭火。

大正13年、ついに酔っぱらって線路に仁王立ちになり、路面電車を急停車させてしまいます。

本人も周りにもケガ人が出ず、不幸中の幸いでした。

そこを偶然通りかかった知人に助けられ、近くのお寺に連れていかれた山頭火は、なんと寺男としてそのお寺に住み込むことになります。

そして大正14年に出家得度。

曹洞宗の禅僧となり、しばらくやめていた俳句の創作活動も復活してきます。

托鉢や朝夕のお勤めや近所の人たちに日曜学校を開いたりして穏やかに過ごしました。

しかし、そんな日々は長続きしなかったのです。

行乞流転の旅へ~句作の旅~

名句「分け入っても分け入っても青い山」誕生

大正15年、漂泊の自由律俳人・尾崎放哉(おざきほうさい)が41歳の若さで亡くなります。

大正15年、漂泊の自由律俳人・尾崎放哉(おざきほうさい)が41歳の若さで亡くなります。

それまでのすべての生活を捨てて俳句に生きた放哉に影響を受けた山頭火は、鉄鉢ひとつを持って托鉢をする、行乞(ぎょうこつ)の旅に出ます。

山頭火、45歳の時でした。

「分け入っても分け入っても青い山」

有名なこの句は、初めて行乞の旅に出たときに、宮崎県高千穂あたりの山中で詠んだ句で、山頭火が俳人として生きていこうと決意したときに生まれたといわれています。

この句には、「解くすべもない惑ひを背負うて行乞流転の旅に出た」と前書きがあります。

もがいてももがいても、うまくいかず出口が見えない人生。

どうしたらよいのだろうと、どうにもならない思いを背負ったまま、一人、鉄鉢だけを持って旅に出たのです。

山の中を歩いても歩いても、どこまでいっても青い山。八方ふさがり。

その中で残されたのは、旅をしながら句を詠むことでした。

山頭火は「まわりにある自然に接しながら、無心にラクラクと歩いているときに、ポツポツと句が浮かぶ」と言っています。

無心に歩を進めながら句を詠むことで、自分の生きる道を見出そうとする山頭火のひとり寂しい、けれど求道者の姿を感じます。

山頭火にとっての「旅」

途中一年ほど熊本に一人暮らしする時期もありましたが、昭和7年までの7年間、山頭火はとにかく九州、中国、四国地方を歩き続け、俳句作りを行います。

熊本ではお酒で失敗して、また旅に出ることになったのですけれど。

本当にお酒と俳句を通じての友人たちのことが大好きだったようです。

そしてその人柄からか、どうしようもない失敗があっても友人たちが手を差し伸べてくれていました。

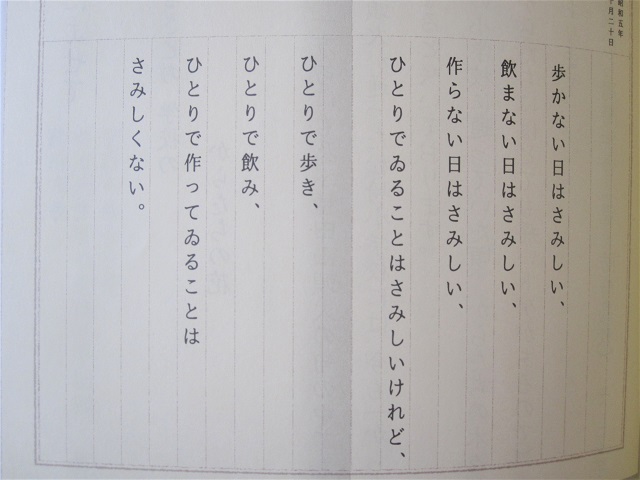

歩かない日はさみしい、

飲まない日はさみしい、

作らない日はさみしい、

ひとりでゐることはさみしいけれど、

ひとりで歩き、

ひとりで飲み、

ひとりで作ってゐることがさみしくない。

(『防府の生んだ自由律俳人山頭火』防府市文化協会より)

昭和5年に詠まれた句です。

歩くことは句を作ること。ただただ、自分が生きていることを感じるのは、一人が寂しくても、歩き、ぽつぽつと浮かぶ句をつぶやくように読むこと。

旅と句に対する率直な思いを句にしています。

その後、精神的に行き詰まって睡眠薬を大量に飲んだこともありましたが、この出来事で「やはり自分にとって、自分をいちばん生き生きさせることが出来るのは『旅』である」と気づいたといいます。

53歳になっていた山頭火は、芭蕉や良寛の足跡を巡ろうと東北へ出発。

旅では多くの友人に応援され、交流を深めたそうです。

7か月半の長旅を終え、感想を記しています。

「芭蕉は芭蕉、良寛は良寛である。芭蕉にならうとしても芭蕉にはなりきれないし、良寛の真似をしたところで始まらない。

私は私である、山頭火は山頭火である。・・・(中略)・・・私は山頭火になりきればよろしいのである、自分を自分として活かせば、それが私の道である」

晩年・自分の句集と「ころり往生」

その後も人生の安住の地を探して、失敗をしながらも何度か旅に出て、何ヶ所かに庵を結びます。

小郡の其中庵、山口の風来居を経て、昭和15年に四国は松山の一草庵へ。

終の棲家である一草庵で一代句集『草木塔』を出版します。

その句集の扉ページには、

若うして死をいそぎたまへる 母上の霊前に 本書を供へまつる

と記されていました。

多くの紆余曲折をへて自分を得た波乱万丈の人生は、すべてお母様に捧げるためだったのでしょうか。

句集を携え最後の旅に出た山頭火は、これまでお世話になった友人たちに句集を贈呈してまわります。

そして昭和15年、満58歳で脳溢血による心臓麻痺で亡くなりました。

まさに「ころり往生」だったそうです。

種田山頭火の代表句とその魅力

うしろすがたのしぐれてゆくか

昭和6年の終わりに詠まれた句です。

山頭火は、一時期住んでいた熊本からふたたび旅に出発しました。

山頭火の孤独や哀愁を強く感じさせる一句。

旅に生きるしかない自分の後姿を客観的に見て、つまらない存在だと自嘲している句といわれています。

まっすぐな道でさみしい

45才、行乞の旅に出始めた頃に詠んだ句です。

路面電車を停止させるほど酒浸りになった後、出家して俗世から離れて旅を始めたものの、自分の選択を寂しいと感じてしまう。

迷いのない道にある孤独、空虚さが浮かびあがります。

こんなにうまい水があふれている

放浪の旅の途中で、湧き水や井戸水のおいしさに感動して詠んだ句です。

この時の山頭火は、どれほど喉が渇いていたのか、どんな場所でおいしい水に出会ったのか、想像してみたくなりますね。

まとめ

種田山頭火の人生は、母の死や家の没落、離婚や托鉢の旅など、まさに波乱に満ちたものでした。

しかし、紆余曲折の人生の中で生み出された自由律俳句は、今でも多くの人の心を打つものです。

故郷・防府の自然や人々の記憶を胸に、彼はただ歩き、句を詠み続けました。

この記事を通じて、種田山頭火の魅力と、一人の俳人としての姿に少しでも触れていただけたら幸せます。

(『防府の生んだ自由律俳人山頭火』防府市文化協会 を参考にさせていただきました)

明治から昭和初期にかけて活躍した俳人・種田山頭火(たねださんとうか)ゆかりの地として知られる防府市。 その中でも「護国寺(ごこくじ)」は、山頭火のお墓や句碑、像が多数ある、山頭火の句のファンの方必見のスポットです。この記 …