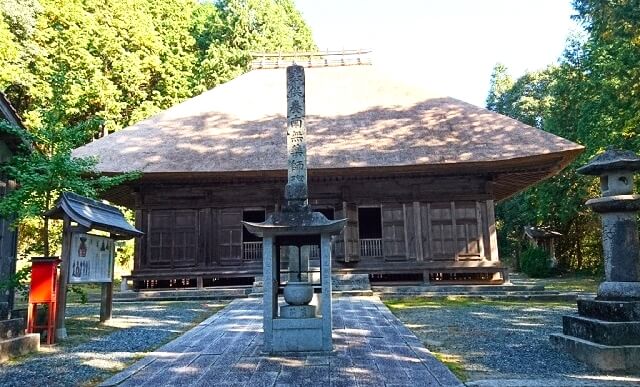

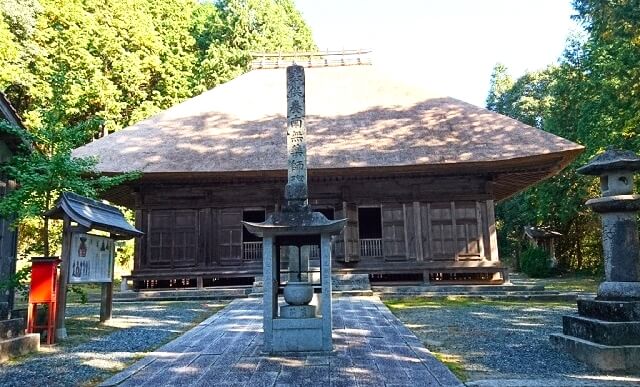

山口市徳地の田園地帯の中、少し小高い場所に佇む月輪寺薬師堂(がちりんじやくしどう)。

平安時代末期に重源上人が再建した、山口県最古の木造建築で、国の重要文化財に指定されています。

そんなに歴史的価値があるお寺なの?

※月輪寺薬師堂を再建した重源上人については、こちらでご紹介しています。

東大寺の再建に尽力したことで知られる重源上人(ちょうげんしょうにん)。今年は生誕900年にあたります。 山口市徳地の佐波川沿いには重源上人の像があり、防府の地にも大変ゆかりのある人物ですが、重源上人がどんなことをした人物 …

月輪寺薬師堂・場所やアクセスなど基本情報

月輪寺薬師堂は、徳地から周南に抜ける国道376号線から少し入ったところにあります。

周りは田園地帯で、とても見晴らしがよい場所です。

はじめて行く方でも、ところどころに標識が出ているので、スムーズに辿りけますよ。

【電話番号】0835-54-0127

【駐車場】境内のすぐ下にあり(少し離れていますが、参道の手前にも駐車場あり)

【国指定重要文化財】薬師本堂、厨子(ずし)、棟札2枚

【御朱印】あり(月輪寺本堂にて)

【アクセス】

・道の駅仁保の郷から車で25分(22㎞)

・ソレーネ周南から車で(湯野温泉経由)21分(13.4㎞)

月輪寺薬師堂・歴史や由緒は

月輪寺のはじまりは、推古17年(607年)。

聖徳太子が鹿野町清涼寺(もと徳地町串)に、清涼山薬師堂をご開創したといわれています。

清涼寺は聖徳太子の作といわれる薬師如来を本尊とし、これに弘法大師の作ともいわれる12神をも配していたそうです。

しかし、お堂を維持することができず、時が経つにつれてすっかり荒廃。

お堂は朽ち果て、聖徳太子の作とされる本尊も土の中に埋もれてしまったのです。

そのころ、源平の争いによって焼失した東大寺再建の木材を調達するために、重源上人(ちょうげんしょうにん)が徳地におられました。

お堂の荒廃を耳にした上人は清凉寺へ行き、土の中から観音様を手にとると、あまりの悲しみに涙をこぼされたそうです。

すぐさま本堂(薬師堂)を再興することを決意し、時の関白藤原兼実(ふじわらかねざね)公の協力を得て、文治5年(1189年)、清涼寺からこの地に移し再建。

兼実公が「月輪関白」と呼ばれていたことから、お寺の名を月輪寺と改めたのです。

その後の歴史の中で、お寺の伽藍は建て替えられ、当時のまま現存しているのは薬師堂のみ。

お堂の内部には、聖徳太子作といわれる秘仏薬師如来像と、聖観音菩薩立像、四天王像(いずれも県有形文化財)が収められています。

本尊の薬師如来は、20年に一度ご開帳されています。

前回は2017年だったため、次は2037年の予定です。

また、薬師堂は鉋(カンナ)を使わず木材を斧で削ったのだとか。

地方ではとても珍しい建築物といわれているそうですよ。

※内容は月輪寺薬師堂縁起、「郷土物語. 第15輯 吉村藤舟著」を参照しました。

月輪寺薬師堂・境内の様子や見どころ

ここからは、境内の様子をご紹介しますね。

駐車場から薬師堂までは、木々の囲まれた石段を登っていきます。

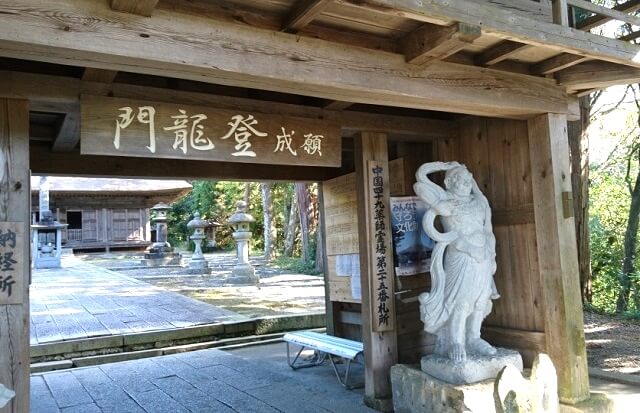

石段を登り切ると、そこには立派な楼門が。

石段を登り切ると、そこには立派な楼門が。

両脇におられる仁王様がお出迎えしてくださいます。

狭き門ということなのかな?ドキドキ

楼門をくぐって左手に子安観音が。まっすぐ進むと、薬師堂です。

訪問した日は、ほかの参拝者はおらず、境内はとても静か。

素朴で質素な佇まいの薬師堂が、周りの緑の木々や風の音と調和して、そこに佇んでいらっしゃいました。

楼門から振り返ると、徳地の広々とした田園風景が見渡せます。

静寂に包まれた、穏やかな雰囲気の境内でした。

まとめ

山口市徳地にある、月輪寺薬師堂の場所や歴史をご紹介しました。

この静かな境内に、推古天皇の頃から受け継がれてきた歴史ある像が保管されていると思うと、不思議な気持ちになりますね。

本当に聖徳太子が作られたとしたら、徳地の地にどんな思いを込めて、薬師如来をお作りになられたのでしょうか…。

こんなにも歴史がある古刹、もっと多くの方に知っていただきたいです。

ドライブの途中に、ぜひ月輪寺薬師堂へ立ち寄ってみてくださいね。

神聖な空気に満ちた境内で、深呼吸していかれませんか^^