幕末から明治にかけての山口県(長州藩)では、新しい世の中を作るために数多くの志士たちが活躍し、その名を後世に残しました。

偉大な功績を残し、日本の新たな歴史を形作ってきたことで知られる彼らですが、そのユーモアあふれる人間性やふるさと山口県への愛は、あまり知られていないかもしれません。

歴史上の偉人という難しいイメージをくつがえすような、ユーモアと温かさに満ちた彼らの一面を、ぜひお楽しみください。

※記事中のイラスト・写真は、フリー素材サイト「イラストAC」「写真AC」のものを使用しています。

伊藤博文・初代総理の“ユーモア”あふれる素顔とは?

日本の初代内閣総理大臣として知られる伊藤博文。

憲法の制定や内閣制度の導入など、近代国家の礎を築いた偉人として、その名は歴史の教科書に必ず登場します。

しかし、その一方で、ユーモアにあふれた庶民的な一面を持っていたことは、教科書では触れられていません。

山口県出身の伊藤博文は、地元愛と気さくな人柄で多くの人々から親しまれ、その言動には思わず笑ってしまうようなエピソードも多く残されています。

庶民的すぎる⁉ 銭湯でのちょっと変わった逸話

伊藤博文のユーモラスな一面を語るうえで欠かせないのが、「銭湯での逸話」です。

ある日、伊藤が東京の下町にある銭湯を訪れたときのこと。

お湯に浸かりながら、隣にいた一般客に「あなたはどこの人?」と気さくに話しかけました。

相手が「山口のほうでね」と答えると、伊藤はうれしそうに「おお、奇遇じゃな。わしも山口じゃ」とニッコリ。まるで近所の親父さん同士の会話です。

しかし相手は、まさかそのおじさんが“日本の総理大臣”とは夢にも思わず、「あんた、商売は何しよるんかね?」とたずねました。

伊藤は冗談めかして「ちいとばかし、国のことをやりよる」と軽く答えたとか。

このやりとりには、伊藤の飾らない性格と、どんな立場でも人と対等に接する心が表れています。

威圧感を与えるような言葉は一切なく、むしろ相手を和ませる話し方が印象的です。まさに、ユーモアと人懐っこさを併せ持った“人たらし”だったといえるでしょう。

また、伊藤は銭湯をはじめ、居酒屋や屋台など庶民の集まる場所にふらっと現れることも多かったといわれています。

政治家としての威厳よりも、民の声を肌で感じることを大事にしていたその姿勢は、現代にも通じるリーダー像かもしれません。

山口への深い愛情がわかるエピソード

伊藤博文は、貧しい足軽の子として生まれながら、人一倍の向上心と行動力で日本のリーダーにまで上り詰めた人物ですが、その人生の中で一貫して変わらなかったのが、故郷・山口への深い愛情です。

彼の山口愛がもっとも色濃く表れたのが、明治維新後に帰郷した時の行動です。

高い地位についても、彼はたびたび地元に戻り、人々と親しく交流しました。その際、かつての仲間や村人に対しても一切偉ぶることはなく、昔と変わらぬ口調で笑い合っていたといいます。

「わしはどれだけ偉うなっても、山口の伊藤じゃ」と語り、功績や肩書に関係なく、ふるさとへの誇りを忘れませんでした。

政治家として全国を飛び回っていた彼ですが、心の拠り所はつねに山口だったのです。

さらに、彼は地元の発展にも積極的に関わり、学校や道路の整備に尽力し、若者たちの教育環境の向上にも力を注ぎました。

「次の時代を担うのは若者だ」と語り、教育を通して山口の未来を支えようとしたのです。

現在、山口県光市には伊藤の旧宅や記念館が残されており、その功績とともに“地元に愛された総理大臣”としての姿が、今も大切に語り継がれています。

高杉晋作・自由奔放、でも仲間思いな志士の人間味

幕末の志士・高杉晋作といえば、奇抜な行動や破天荒な生き方で知られていますが、その根底には仲間や地元・山口への深い愛情がありました。自由奔放に見えて、実は人一倍人情に厚く、誰よりも人を思いやる志士だったのです。

こちらでは、少しユニークで温かみのあるエピソードを通じて、高杉晋作の人間味あふれる素顔に迫ります。

教科書では語られない、親しみやすい高杉像をぜひご覧ください。

奇兵隊設立の裏にあった一夜の出来事

高杉晋作といえば、長州藩の身分制度に風穴をあけた「奇兵隊」の創設者として有名です。

藩士や農民、町人など身分を問わずに志願兵を募り、自主的に国を守るという画期的な発想は、当時の日本社会に大きな衝撃を与えました。

その誕生のきっかけとなったのが、下関戦争後のある一夜の出来事です。

長州藩が列強との戦争で敗北し、混乱と不安が渦巻くなか、高杉は萩から下関に急行します。そして、仲間たちと一緒に民家の一室に集まり、「このままでは長州が滅びる」と焦りをにじませながら、何か打つ手がないかを夜通し話し合ったのです。

その夜、高杉が口にしたのが「藩のために戦うのは、武士だけでなく、民衆でもよいはずだ。むしろ、民とともに戦わねば、この国の未来はない」という言葉でした。

この発言に勇気づけられた仲間たちは、彼の提案に賛同し、翌朝には奇兵隊設立の草案ができあがっていたといいます。

つまり、奇兵隊は単なる戦略的な発想からではなく、「民を見捨てない」「仲間を信じる」高杉の熱い思いから生まれた組織だったのです。

奇兵隊創設後も、高杉は身分の違いを越えて隊員たちと寝食を共にし、一人ひとりの意見に耳を傾けました。

決して上から命令するのではなく、あくまで「共に戦う仲間」として信頼関係を築いていった姿勢が、多くの人々を惹きつけていったのです。

山口の名産を愛した晋作の意外な一面

激動の幕末を駆け抜けた高杉晋作ですが、地元・山口をこよなく愛したことでも知られています。

とくに、彼の食へのこだわりや地元名産への愛情には、思わずクスッと笑ってしまうような逸話が残されています。

たとえば、彼が好んで食べていたのが「外郎(ういろう)」や「ふぐ」。

(ふぐ刺し/イメージです)

下関のふぐは、庶民の間でも毒があるとして敬遠されていた時代にも関わらず、晋作は「こんなにうまいものを食わぬ手はない」と、よくふぐ鍋を囲んでいたそうです。

またある日、高杉が萩に戻ったときのこと。

仲間に「晋作さん、江戸でもうまいもん食べたろう?」と聞かれた彼は、「いやいや、江戸の料理は味が薄うてな。やっぱり山口の味が一番じゃ」と答えたとか。

こうした発言からも、彼がいかに地元の食文化を大切にしていたかがうかがえます。

ふぐや外郎だけでなく、萩の魚や岩国の酒にも目がなかったとされ、志士でありながら「食の喜び」を忘れない、ちょっとした“グルメ志士”だったのかもしれません。

このような庶民的な一面も、高杉が多くの人に親しまれていた理由の一つです。

高杉晋作というと、命を惜しまぬ革命家、破天荒な行動家というイメージが先行しがちですが、その内面には「仲間を大切にする心」や「地元を愛する優しさ」があふれています。

奇兵隊の設立には、一夜で仲間と熱く語り合った情熱があり、日常の中では山口の食や人々に対する深い愛情がありました。

そんな“人間くさい”一面こそが、多くの志士たちを引き寄せ、日本を動かす原動力となったのでしょう。

「幕末の長州藩を代表する志士といえば?」 そう聞かれてまず初めに思い浮かぶのは、「高杉晋作」ではないでしょうか。 高杉晋作といえば、奇兵隊を創設したことで有名な人物。尊王攘夷派の中でも、とくに過激な思想の持ち主でした。こ …

奇兵隊を立ち上げ、功山寺挙兵にて藩内を統一し、命をかけて明治維新への道筋を作った長州藩士・高杉晋作。 彼は1867年(慶応3年)4月、わずか29才(満27才8か月)の若さで、志半ばにしてこの世を去りました。 この記事では …

吉田松陰・教育者としての熱すぎるエピソード

幕末の日本において、ただの教師にとどまらず、情熱を燃やしながら弟子たちに“生き方”を教えた人物「吉田松陰」。

彼は萩市出身の思想家・教育者であり、その短い生涯の中で多くの志士を育てました。

なかでも彼が主宰した「松下村塾」での破天荒な授業スタイル、弟子たちへの手紙に込めた想いは、今なお語り継がれる熱すぎるエピソードばかりです。

ここでは、吉田松陰という人物の“教育者としての顔”に焦点をあて、心を打つエピソードをご紹介します。

松下村塾での“破天荒な授業”とは

萩市にあった私塾・松下村塾は、吉田松陰が自宅の一部を開放して始めた学び舎です。

講義室はわずか8畳ほどの小さな部屋。

そこに、志を持つ若者たちが自然と集まり、熱い議論と学びの日々を過ごしていました。

吉田松陰の授業は、まさに“破天荒”。黒板も教科書もない時代、松陰は決まりきった講義ではなく、「対話」を重視しました。

一方的に知識を教えるのではなく、生徒一人ひとりと真剣に向き合い、「何をしたいのか」「どう生きたいのか」と問いかけます。

ときには、政治・歴史の話から始まり、世界情勢、軍事論、道徳論、そして夢の話にまで発展。

松陰の教育は、知識だけでなく“生きる力”を育てるものでした。

有名な弟子である高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋らは、この塾から巣立っていきました。

彼らが後に明治維新を支える中心人物となった背景には、松陰の情熱的な教育があったことは間違いありません。

さらに印象的なのが、松陰自身が常に「自分が行動する教育者」であったこと。

1854年、ペリーの黒船が来航した際には、世界を知る必要があると痛感し、なんと外国船への密航を試みて自首。処罰を受けてもなお、「学びのためには命を懸ける」姿勢を貫いたのです。

生徒たちは、そんな松陰の背中を見て、本当の志を知ったのです。

弟子への手紙に込められた郷土愛

吉田松陰が弟子たちに宛てた手紙の数々には、彼の深い愛情と教育者としての信念が詰まっています。

彼は直接会えない弟子にも、熱のこもった手紙で励まし、時には叱咤激励しながら、人生の指針を与えていました。

その手紙には、山口県で育んだ自然や人とのつながり、故郷への強い想いが色濃くにじんでいます。

松陰は、「人はふるさとを大切にしなければ志も立たぬ」と考えており、どんなに偉くなっても山口への恩を忘れないようにと弟子たちに語っていました。

たとえば、若き伊藤博文に宛てた手紙では、「大事なのは立身出世ではなく、国と民を思う心である」と諭しています。

その言葉は、後に日本初の内閣総理大臣となる伊藤の政治理念に大きな影響を与えました。

またある手紙では、「学ぶ者は、まず親と郷土に感謝の心を持て」と記し、単なる知識の習得ではなく、“人としての在り方”を最も重視していたことがうかがえます。

こうした手紙は、現在も萩の松陰神社や資料館に多く保存されており、訪れた人々に松陰の情熱と真摯な心を伝え続けています。

吉田松陰は、単に教育者という枠に収まらない“魂の伝道者”でした。

松下村塾での熱い対話、弟子への手紙に込めた真心、そして命を賭けて志を貫いた行動力。そのすべてが、今日の私たちにも多くの気づきを与えてくれます。

江戸時代の長州藩で松下村塾を主宰し、維新の志士の思想に影響を与えた吉田松陰。 幕末の教育者・思想家といわれ、今でも私たちの教訓となる言葉が「名言」として数多く紹介されています。 そんな松陰の本業は、実は長州藩の兵学者でし …

幕末、長州藩で松下村塾を主宰し、高杉晋作や久坂玄瑞といった維新の志士たちの思想に大きな影響を与えた吉田松陰。 わずか29年の短い生涯でしたが、自身の思想を貫きとおしたその生き方は、時代を超えて多くの人々に感銘を与えていま …

木戸孝允・明治維新を裏で支えた“影の立役者”の意外な一面

明治維新の三傑といえば、西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允。

中でも木戸孝允(旧名・桂小五郎)は、表に出ることを好まなかった「影の立役者」として知られています。

剣の腕も立ち、冷静沈着な判断力を持つ彼は、混乱する幕末・維新期において、常に状況を俯瞰しながらも重要な決断を重ねてきました。

禁門の変で命がけの決断! その時彼が語った言葉とは

1864年、京都で発生した「禁門の変(蛤御門の変)」は、長州藩が朝廷への影響力を取り戻そうとした一大決戦でした。

この戦いで木戸孝允は、長州藩の中でも穏健派に位置づけられていましたが、やむを得ず武力衝突に踏み切るという、極めて重い決断を下すことになります。

実はこのとき、木戸は徹底抗戦ではなく、「撤退」を主張していました。

しかし、藩内の急進派や他の志士たちは、すでに戦の準備を進めており、もはや引き返せない空気が漂っていました。

そんな中、木戸はあえて冷静に全体の状況を見渡し、仲間の暴走を最小限に抑えながらも、自らも出陣します。

戦のさなか、彼が語ったとされる一言に、木戸の覚悟と人間性が表れています。

「この乱を以て国を亡ぼすか、これを機に新しき国を拓くか…我が命、もはや惜しむに足らず」

この言葉は、ただの感情的な叫びではなく、明治という新たな時代の扉を開くための冷静な覚悟の表明でした。

木戸は、自分の命をかけてでもこの国の未来を見極めようとしていたのです。

結果として禁門の変は長州藩の敗北に終わり、木戸も処罰を恐れてしばらく姿を消します。

しかし、その後の長州再興、倒幕の準備、さらには薩長同盟の成立に至るまで、彼は常に「表には出ない」ながらも要所要所で重要な判断を下し、日本の転換点を支えていくことになるのです。

山口出身の盟友との絆が明治政府の基盤に?

戸孝允の人生を語るうえで忘れてはならないのが、同じ長州出身の盟友たちとの絆です。

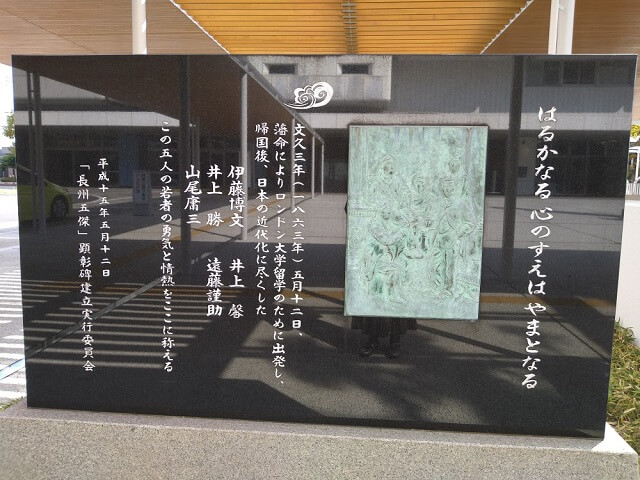

とくに、伊藤博文や山県有朋といった明治政府の中心メンバーとの関係は、単なる政治的な繋がりではなく、若き日からの友情と信頼に根ざしたものでした。

伊藤博文は木戸より若い世代でしたが、木戸は彼の才気を早くから認めており、師弟関係のような深い結びつきがありました。

伊藤がまだ下級藩士だった頃、木戸は彼に西洋留学を強く勧め、帰国後はその経験を活かす場を与えたのです。

伊藤はのちに「自分が政治家として道を歩めたのは木戸公のおかげだ」と語ったといわれています。

また、山県有朋とは奇兵隊で共に活動した間柄で、木戸は彼を「組織の長」として育てようと、常に現実的な視点を持つよう導きました。このように、木戸は仲間の才能を見抜き、それぞれの持ち場で能力を最大限に発揮できるようサポートしていたのです。

明治新政府が発足してからも、木戸は「大久保・西郷に対する長州側の重し」として、バランス感覚を持った政策決定を下支えしました。たとえば版籍奉還や廃藩置県といった大改革でも、彼の後押しがなければ、長州藩はなかなか賛成に回らなかったかもしれません。

つまり、木戸の「人を見抜く力」と「調整役としての力量」が、明治国家の基盤作りにおいて大きな役割を果たしていたのです。

幕末から明治初期にかけて活躍した長州藩士・木戸孝允(桂小五郎)。 どんな功績を残した人物かご存じでしょうか。木戸孝允(桂小五郎)は、薩長同盟を締結して倒幕への道筋を作り、明治新政府でも重要な役割を担った人物です。 功績を …

幕末、長州藩の尊王攘夷派のリーダーとして活躍し、維新後は明治新政府にて重要な改革を断行した木戸孝允(桂小五郎)。 木戸は明治10年(1877年)、45歳(満43歳)にしてこの世を去りました。この記事では、近代日本の基盤を …

楫取素彦・吉田松陰の意志を継いだ“もう一人の教育者”

幕末の動乱と明治の黎明期において、吉田松陰の名はあまりにも有名ですが、その教えを忠実に守り、実践し続けた“もう一人の教育者”がいました。

その名は楫取素彦(かとり もとひこ)。

松陰の妹・寿(ひさ)を妻に持ち、松陰の思想を心から敬愛していた楫取は、政治の表舞台に立つよりも、人を育てること、地域を支えることを自らの使命として歩みました。

久坂玄瑞の妻を支えた義理と人情の物語

楫取素彦が“義理と人情に厚い男”として語り継がれるエピソードのひとつが、久坂玄瑞の妻であり、吉田松陰の妹・文(ふみ)との関係です。

文は、松陰の妹でありながら激動の時代を生き抜いた女性。

若くして久坂玄瑞(くさかげんずい)と結婚し、彼を支えました。

しかし、禁門の変(1864年)で久坂が自刃したことにより、文は若くして未亡人となります。

悲しみの中にあった文を見守り続けたのが、義兄・楫取素彦でした。

楫取はすでに文の姉・寿と結婚していましたが、寿も病により亡くなります。

悲しみを背負う二人の間には、静かな信頼関係が築かれていきました。

そして年月を経て、文と楫取は再婚します。

この結婚は、当時としては異例のものでしたが、「松陰先生の志を二人で守る」という思いが根底にあったといわれています。

結婚の背景には、楫取の「情」と「義」が深く関係しており、単なる同情ではなく、松陰の家族を大切にし、玄瑞の妻として苦しんできた文の人生に寄り添い、共に歩むという覚悟を持っていたのです。そこには、表面的な名誉や世間体を超えた“人としてのやさしさ”が感じられます。

この物語は、楫取素彦がいかに人との縁を大切にし、困難にある人に寄り添ってきたかを示すエピソードです。

吉田松陰が主宰し、幕末から名人にかけて活躍した多くの偉人を輩出したことで知られる松下村塾。 塾生の中でも、松陰が「防長年少第一流の人物」「天下の英才」として目をかけ、高杉晋作とともに塾の双璧といわれた人物が、久坂玄瑞(く …

群馬県初代県令と山口の精神的つながり

明治政府発足後、楫取素彦は群馬県の初代県令(現在の県知事)として赴任します。これが彼にとって、教育者としての真価を発揮する大きな舞台となります。

群馬は当時、近代化が遅れていた地域のひとつでした。

楫取はまず教育制度の整備に力を注ぎ、女子教育にも積極的に取り組みました。

とくに、のちに“日本の女子教育の母”と称される「新島八重」や「前橋女子学校」の設立に関わる女性たちを支援したことでも知られています。

この背景には、吉田松陰の教えが色濃く反映されています。

松陰は、性別や身分を問わず「人を育てること」の重要性を強く説いていました。

楫取は松陰の弟子というだけでなく、その思想を実際の行政の場で体現した人物だったのです。

さらに、楫取は山口の精神的なつながりを常に意識していました。

彼は県令在任中もたびたび萩や防府といった故郷に想いを寄せ、吉田松陰の理念を群馬の地に持ち込んだのです。

そのため、彼の政策には山口の士風や実学思想の影響が色濃くみられました。

また、退任した後も、楫取は群馬の人々から深く慕われ、「清廉な人格者」「人を育てる知事」として今に至るまで語り継がれています。

山口で学んだ誠実な政治姿勢と人材育成の精神が、県政を通じて花開いたのです。

楫取素彦は、激動の時代にあって決して目立つ存在ではありませんでした。しかし、吉田松陰の精神を受け継ぎ、人を育てるという志を貫き通したその姿は、多くの人々の記憶に残る“もう一人の教育者”です。

久坂玄瑞の妻・文との静かな人生、そして群馬県令としての地道な努力。

そのどれもが、楫取の誠実な人柄と、時代を超えた教育者としての姿勢を物語っています。

今、改めて楫取素彦の生き方に触れることで、現代に生きる私たちも「人を思いやり、志をつなぐことの大切さ」を感じ取れるのではないでしょうか。

まとめ

山口県にゆかりのある幕末の偉人たちの、ちょっと心温まるエピソードをご紹介しました。

山口県内には、人物ゆかりの神社や名所が数多く残されています。

ぜひ一度、ゆかりの地に足を運んで、彼らが歩んだ歴史の息遣いを感じていただきたいです。

この記事をとおして、歴史上の偉人とたちを、少しでも身近に感じられていただけたらうれしいです。